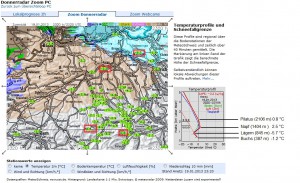

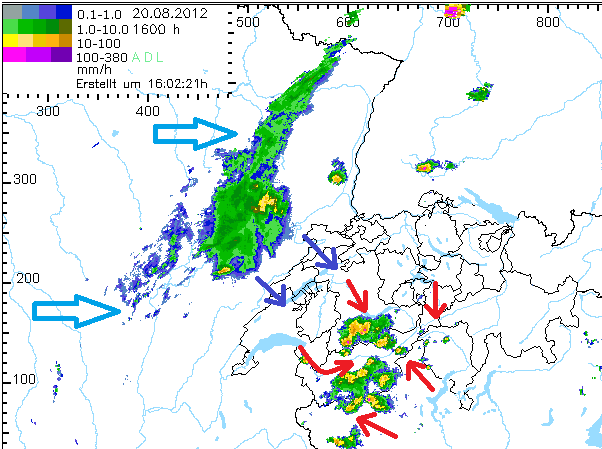

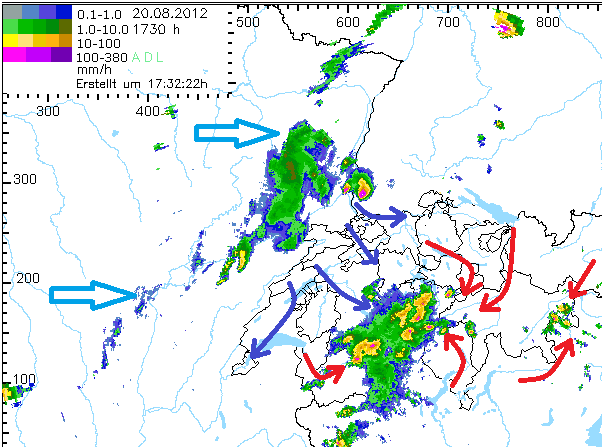

Zoomloop Donnerradar, Region Zürichsee, von 1640-1710 Uhr. Quelle: meteoradar

In diesem Blog möchten wir mehrere Datenquellen ausquetschen, um Hinweise zu erhalten, wie sich die Wasserhose über dem Zürichsee bilden konnte. Die verfügbaren Daten sind sehr dürftig, wenn man die Maschenweite der Meteodaten der Grösse der Wasserhose gegenüberstellt. Somit bleiben die folgenden Aussagen spekulativ, eine gesicherte Antwort muss unterbleiben. Immerhin bestätigt sich, dass die Bildung der Wasserhose durchaus in das Bild passt, welches in unzähligen Studien in der Vergangenheit gewonnen wurde.

Zunächst einmal zur Frage, ob eine Superzelle als „Träger“ der Wasserhose in Frage kommt. Die Antwort ist nein, auch wenn im Radarloop vorübergehend eine Abweichung der Gewitterzugbahn nach rechts, d.h. Richtung Süden beobachtet werden konnte. Eine klare Antwort liefern die Winddaten der Radiosondierung von Payerne, 21.7.2012, 14h Lokalzeit. In den niedersten 3 km ist die max. Windstärke durchwegs geringer als 4 m/s. Massgebend ist die Differenz der Windstärke, sagen wir, zwischen dem Boden und 3 km Höhe über Boden. Die Differenz sollte typischerweise mind. ca. 15 m/s betragen, Zm Beispiel also eine Zunahme der Windstärke von 0 auf 15 m/s, oder ein Wechsel der Windrichtung z.B. von Ostwind, 7 m/s auf Westwind, 8 m/s. Dies ist eine vereinfachte Plausibilitätsannahme, welche in der Wissenschaft, komplizierter, der Bedingung „storm-relative Helicity 0-3km Höhe > 100 m2/s2“ entspricht. Lassen wir die Erklärungen dazu. Wichtig ist: die Windstärken waren in diesem Fall viel zu schwach, um Superzellen überhaupt erst entstehen zu lassen.

Also bleibt als Erklärung nur der sog. „non-supercell“ Mechanismus. Entscheidend bei diesem Mechanismus ist das „vortex-stretching“: das Strecken und damit gekoppelte Verengen einer rotierenden Luftsäule in die Höhe. Durch das Verengen wird die Rotation schneller – bis eine Wasserhose sichtbar wird. Eine gesunde, schnell wachsende Cumulus Wolke kann das „vorticity stretching“ auslösen, aber nur falls in der Luftmasse unterhalb der Cumulus Wolke bereits Ansätze zur Rotation vorhanden sind. Eine plausible Annahme ist, dass die Bedingungen für „vortex stretching“ entlang einer Grenze von zwei gegenläufigen Luftströmungen besonders günstig sind. Man stelle sich beispielsweise eine Süd-Nord verlaufende Linie vor. Östlich der Linie herrscht Südwind, westlich der Linie herrscht Nordwind. Bildet sich eine Cumulus Wolke genau über dieser Linie, dann kann die gegenläufige Luftströmung durch den Sog der Cumulus Wolke in eine immer rascher rotierende Luftsäule deformiert werden.

Damit kommen wir zur nächsten Frage: kann eine gegenläufige Luftströmung in Bodennähe im Fall der Zürichsee-Wasserhose nachgewiesen werden? Die vorläufige Antwort lautet nein – mind. nicht mit den uns zur Verfügung stehenden Daten. Eine vertiefte Analyse mit einem dichten Bodennetz könnte eine besser fundierte Antwort liefern. Aber wir können mindestens versuchen, aus den Daten herauszulesen, wie es allenfalls hätte sein können.

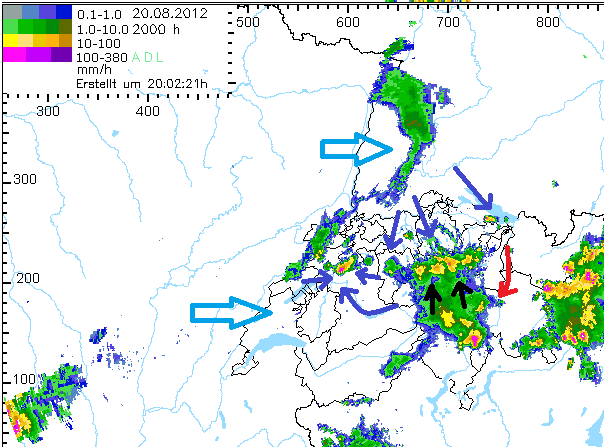

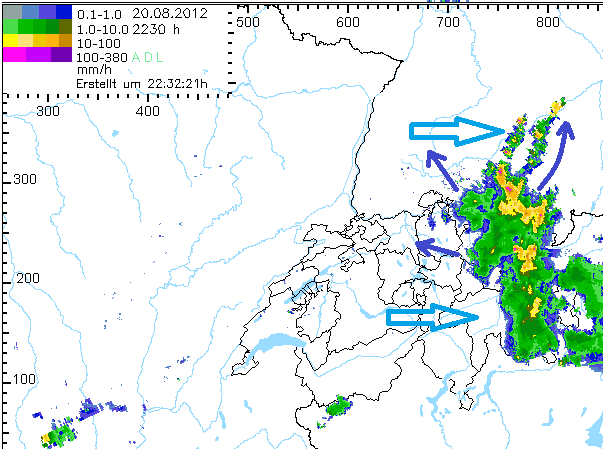

Zunächst zum Radarloop. Der Zoomloop Donnerradar (gif-Animation zu Beginn des Artikels) zeigt um 1645 Uhr erstmals eine südlich anbauende Zelle genau über Thalwil, also dem Standort der später sichtbaren Wasserhose. In den folgenden Radarbildern verschmilzt die Zelle zu einer Echolinie, welche langsam südwärts wandert. In den Vertikalprojektionen des Donnerradars 3D (am Schluss des Artikels) ist die Trägerzelle der Wasserhose besser identifizierbar (siehe rote horizontale Linie für die Zuordnung des Standortes der Wasserhose zur Vertikalprojektion). Von 1640 bis 1655 Uhr erkennt man eine deutliche Zunahme der Radarintensität – über die Farben grün, orange bis rot. Man kann davon ausgehen, dass in dieser 15-minütigen Zeitspanne tatsächlich eine mehr oder weniger ortsfeste Cumulus-Wolke mehr oder weniger ungestört anwachsen konnte. Offenbar hat es seine Zeit gebraucht, bis die Wasserhose für die Augenzeugen sichtbar wurde (ca. um 17 Uhr).

Die Bodenwindmessungen der umliegenden ANETZ-Stationen der MeteoSchweiz (Wädenswil, Zürich MeteoSchweiz, Reckenholz, Lägern) bestätigen mehr oder weniger die herrschende Schwachwindlage. Vor dem jeweiligen Durchzug der Gewitterzellen scheint eine schwache SE-Strömung vorzuherrschen, welche danach auf Nord-NE dreht. Das deutet auf Konvergenz hin, welche mit den sich regenerierenden Gewitterzellen gut zusammenpasst. Aber eine Erklärung für eine allfällig vorhandene bodennahe Scherzone können diese Daten nicht geben. Auch höhergelegene Stationen (Lägern, Hörnli, Napf) geben nur vage Hinweise. Diese sind schon in einiger Distanz zum Geschehen. Interessant wären die Windmessaten des Uetlibergs. Diese Daten sind uns leider nicht zugänlich.

Zusätzliche Hinweise lassen sich aus den Zeitrafferaufnahmen der Webcam Sellenbüren herauslesen, siehe den Video bei Youtube. Diese Webcam ist gegen Süden gerichtet. Der Standort der Wasserhose dürfte knapp ausserhalb des linken Bildrandes liegen. Immerhin kann man erkennen, wie die Trägerwolke der Wasserhose ab ca. 1650 Uhr von links ins Bild hineinläuft. Aus der gegenläufigen Wolkenbewegung kann man klare Rotation erkennen, und gegen 1710 Uhr sind markante Verwirbelungen sichtbar. Wir vermuten, dass diese Verwirbelungen der zerfallenden Wasserhose zugeordnet werden können.

Interessant ist auch die Vorgeschichte im Video. So ist generell auf Wolkenhöhe (vermutlich 1-1.5 km Höhe über Meer) eine Bewegung von West nach Ost festzustellen. Damit scheint auf dieser Höhe eine Westströmung vorzuherrschen, welche die SE-Strömung in Bodennähe überlagert. So wäre es durchaus möglich, dass auch sogenanntes „Vortex tilting“, also ein Kippen einer horizontal rotierenden Luftwalze in die Vertikale, bei der Bildung der Wasserhose eine Rolle spielte. Das ist genau der Prozess, welcher bei der Bildung von Superzellen-Tornados als vorherrschend angesehen wird. Und damit kann auch mit Fug und Recht der klassische Bildungsmechanismus eines „non-supercell“ Tornados in diesem Fall hinterfragt werden.

Damit wird es kompliziert. Als weiterer Faktor ist selbstverständlich die lokale Orographie in Betracht zu ziehen. Durchaus möglich, dass die in S-N Richtung gestreckte Albis-Kette einen entscheidenden Einfluss ausgeübt hat. Zum Beispiel, indem sie die bodennahe SE-Strömung im Osten und die etwas höher liegende Westströmung im Westen so deformierte, dass die Scherbedingungen entlang der Albis-Kette günstig wurden, um den wachsenden Cumulus Wolken Rotation beizumischen. Eine leichte Ostverlagerung einer wachsenden Cumulus-Wolke von der Albis-Kette in Richtung See hätte dann die Vorbedingungen für die Bildung der Wasserhose vollendet.

Wie gesagt: es bleiben viele Fragen offen, die geradezu nach einer gründlichen Auswertung von weiteren Messdaten in der Region rufen. Dabei bleibt fraglich, ob die individuelle Entstehungsgeschichte dieser Wasserhose jemals befriedigend geklärt werden kann.

Weiterführende Links:

– Diskussion im Sturmforum

– Tageswetterbericht MeteoSchweiz

Ausschnitte aus denRadarbildern Donnerradar 3D, 1640-1655 Uhr. Quelle: meteoradar